在一场看似“例行公事”的投票背后,却藏着东亚安全局势的微妙转折,2025年9月,国际原子能机构(IAEA)大会通过谴责朝鲜核试验的决议,中俄却再次投下反对票。 这不是第一次,但在朝鲜核态势长期冻结、中国对朝政策愈发主动的当下,这张反对票激起的涟漪比以往更强烈,于是,质疑声此起彼伏:中国是不是真变了? 旧案重提,立场未移 朝鲜的核问题看起来像是“过去时”,但国际社会显然不打算放下这页历史万利配资,虽然朝鲜自2017年后没有再进行新的核试验。 但其核弹头存量和弹道导弹能力并没有停滞,IAEA在这次大会上通过的决议,指向的就是这个“不可忽视的沉默威胁”。 决议文本措辞强烈,直指朝鲜六次核试验“严重破坏地区稳定”,强调“必须持续施压,防止核扩散风险升级”。 这份决议获得98国支持,仅有包括中国、俄罗斯在内的5国投下反对票,这一数字一目了然,多数国家选择站在“道义高地”,但少数的反对声音却更引人注目。 俄罗斯的立场相对直接:批评这份决议是“西方的地缘政治工具”,本质上并不是为了解决问题,而是为了延续制裁与遏制策略,忽视了朝鲜自身的安全焦虑。

但其核弹头存量和弹道导弹能力并没有停滞,IAEA在这次大会上通过的决议,指向的就是这个“不可忽视的沉默威胁”。 决议文本措辞强烈,直指朝鲜六次核试验“严重破坏地区稳定”,强调“必须持续施压,防止核扩散风险升级”。 这份决议获得98国支持,仅有包括中国、俄罗斯在内的5国投下反对票,这一数字一目了然,多数国家选择站在“道义高地”,但少数的反对声音却更引人注目。 俄罗斯的立场相对直接:批评这份决议是“西方的地缘政治工具”,本质上并不是为了解决问题,而是为了延续制裁与遏制策略,忽视了朝鲜自身的安全焦虑。 中国的表态则更为温和而耐人寻味,中国代表团强调,与其一味谴责,不如推动对话和解,这次的发言还特别指出,“过去两年持续施压收效甚微”。 并提到“人道主义关切”必须被纳入考量,这种语调上的微调,给外界留下了想象空间:是不是中国对朝政策在悄然转向? 不过,如果仔细翻阅近两年中国在东盟地区论坛、中日韩领导人峰会等场合的发言,就会发现一个清晰的脉络:无论语气如何变化,中国坚持“半岛无核化”的立场,从未动摇。

中国的表态则更为温和而耐人寻味,中国代表团强调,与其一味谴责,不如推动对话和解,这次的发言还特别指出,“过去两年持续施压收效甚微”。 并提到“人道主义关切”必须被纳入考量,这种语调上的微调,给外界留下了想象空间:是不是中国对朝政策在悄然转向? 不过,如果仔细翻阅近两年中国在东盟地区论坛、中日韩领导人峰会等场合的发言,就会发现一个清晰的脉络:无论语气如何变化,中国坚持“半岛无核化”的立场,从未动摇。 变的是策略,不变的是航向 质疑声之所以频繁,源于外界对“反对票”与“无核化立场”之间关系的误解,很多人把这张票当成立场的风向标,却忽略了更深层的战略逻辑。 中国一再强调的,是“不生战、不生乱”的底线利益,一个拥核的朝鲜,不仅对周边国家构成安全挑战,也会引发地区军备竞赛,最终损害中国的地缘安全环境。 因此,半岛无核化,不只是外交话术,而是中国从国家安全出发的根本目标,问题在于:怎么实现这个目标,这才是策略的分水岭。 “中国变了”的说法,其实是对策略变化的误读,过去几年,中国推进“双暂停”“双轨并行”方案看,是打破僵局的现实路径。

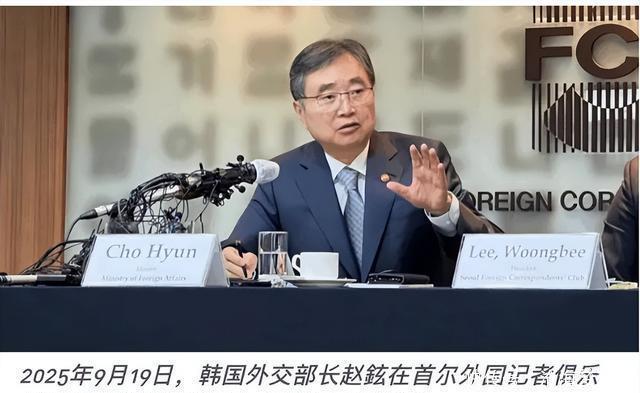

变的是策略,不变的是航向 质疑声之所以频繁,源于外界对“反对票”与“无核化立场”之间关系的误解,很多人把这张票当成立场的风向标,却忽略了更深层的战略逻辑。 中国一再强调的,是“不生战、不生乱”的底线利益,一个拥核的朝鲜,不仅对周边国家构成安全挑战,也会引发地区军备竞赛,最终损害中国的地缘安全环境。 因此,半岛无核化,不只是外交话术,而是中国从国家安全出发的根本目标,问题在于:怎么实现这个目标,这才是策略的分水岭。 “中国变了”的说法,其实是对策略变化的误读,过去几年,中国推进“双暂停”“双轨并行”方案看,是打破僵局的现实路径。 但2025年,国际局势变了,美日韩加紧安全协作,联合军演不断升级,甚至提出更系统的“延伸威慑”机制。 在这种背景下,中俄反对西方主导的单边议案,更多是在强调自身的“独立性”和“战略自主”,站队,不存在,更像是“我有我打法”。 此外,中国在对朝政策中,近年越来越强调人道主义和发展议题,多次提出解除部分制裁,让朝鲜重新考虑回到谈判桌,这种方式,不是放弃目标,而是换一种更灵活、更符合现实的方式去推进。 值得注意的是,韩国外长最近访华时还明确表示,中方立场并未改变,这从第三方角度再次佐证了中国政策的延续性。

但2025年,国际局势变了,美日韩加紧安全协作,联合军演不断升级,甚至提出更系统的“延伸威慑”机制。 在这种背景下,中俄反对西方主导的单边议案,更多是在强调自身的“独立性”和“战略自主”,站队,不存在,更像是“我有我打法”。 此外,中国在对朝政策中,近年越来越强调人道主义和发展议题,多次提出解除部分制裁,让朝鲜重新考虑回到谈判桌,这种方式,不是放弃目标,而是换一种更灵活、更符合现实的方式去推进。 值得注意的是,韩国外长最近访华时还明确表示,中方立场并未改变,这从第三方角度再次佐证了中国政策的延续性。 背后的默契与博弈的张力 如果说投票是表象,那背后的战略布局才是关键,2025年的东北亚,不再是单一议题主导,而是多层次、多变量的复杂棋盘。 美日韩三边军事协作日益密切,朝鲜则通过展示导弹技术保持存在感,局势看似稳定,实则脆弱如玻璃,中俄的反对票,在这个语境下,更像是一种“低调制衡”。 首先,这是在维护对话通道,对朝鲜来说,公开场合的强压只会导致更强烈的对抗情绪,中国反对决议,并非支持朝鲜拥有核武,而是避免让朝鲜彻底“关门”,这在外交上是个极为实际的考量。 其次,这也是对“阵营化”趋势的一种回应,中俄明确传递一个信号:朝核问题不是西方说了算,解决方案不能只有一种声音,这种多边主义的坚持,在现今大国博弈愈演愈烈的时代,有其现实意义。

背后的默契与博弈的张力 如果说投票是表象,那背后的战略布局才是关键,2025年的东北亚,不再是单一议题主导,而是多层次、多变量的复杂棋盘。 美日韩三边军事协作日益密切,朝鲜则通过展示导弹技术保持存在感,局势看似稳定,实则脆弱如玻璃,中俄的反对票,在这个语境下,更像是一种“低调制衡”。 首先,这是在维护对话通道,对朝鲜来说,公开场合的强压只会导致更强烈的对抗情绪,中国反对决议,并非支持朝鲜拥有核武,而是避免让朝鲜彻底“关门”,这在外交上是个极为实际的考量。 其次,这也是对“阵营化”趋势的一种回应,中俄明确传递一个信号:朝核问题不是西方说了算,解决方案不能只有一种声音,这种多边主义的坚持,在现今大国博弈愈演愈烈的时代,有其现实意义。 更深层地说,这或许也是在为未来的解决路径预留空间,当下的僵局需要新方法,而不是一纸决议。 中俄可能并不反对无核化目标本身,而是质疑“谴责-施压”的老路是否还有效,与其陷入重复机械的表态,不如静待转机,在关键时刻提出更具包容性的方案。 最后,中俄的投票行为,也与当前美日韩态势形成一种“对冲”,在美日韩不断升级安全合作的同时,中俄通过反对票表达出“我们不玩这个游戏”,既是对抗,也是一种战略克制。

更深层地说,这或许也是在为未来的解决路径预留空间,当下的僵局需要新方法,而不是一纸决议。 中俄可能并不反对无核化目标本身,而是质疑“谴责-施压”的老路是否还有效,与其陷入重复机械的表态,不如静待转机,在关键时刻提出更具包容性的方案。 最后,中俄的投票行为,也与当前美日韩态势形成一种“对冲”,在美日韩不断升级安全合作的同时,中俄通过反对票表达出“我们不玩这个游戏”,既是对抗,也是一种战略克制。 看似是一次小小的投票,实则折射出大国战略的深层逻辑,中国在朝核问题上的“锚”始终未动,那就是半岛无核化与地区和平,而反对票,只是顺应风向调整的“帆”。 2025年这个时间点,正处于旧秩序松动、新格局未定的尴尬期,中俄的这一动作,不是挑战国际共识,而是在提醒各方。 解决复杂问题,不能靠简单重复,也不能靠站队施压,或许,真正能让半岛走出死循环的,不是一次谴责,而是一种新的集体智慧与政治勇气。

看似是一次小小的投票,实则折射出大国战略的深层逻辑,中国在朝核问题上的“锚”始终未动,那就是半岛无核化与地区和平,而反对票,只是顺应风向调整的“帆”。 2025年这个时间点,正处于旧秩序松动、新格局未定的尴尬期,中俄的这一动作,不是挑战国际共识,而是在提醒各方。 解决复杂问题,不能靠简单重复,也不能靠站队施压,或许,真正能让半岛走出死循环的,不是一次谴责,而是一种新的集体智慧与政治勇气。

驰盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。